Es sabido que las niñas muy inteligentes se aburren; cuando la conoció tenía cuatro años, era vivaz, guapa y encantadora.

Dodgson había nacido 20 años antes y gozaba de una excelente reputación como poeta, matemático, fotógrafo y profesor.

La poesía existía desde siempre, igual que las matemáticas y la lógica, pero la fotografía era un invento muy reciente que lo deslumbró, como a todas las familias, desde las reales a las provincianas, deseosas de inmortalizarse.

Sin embargo, obtendría la fama como escritor: el libro que le dedica a Alice, escrito con una bellísima caligrafía y adornado con extraordinarios dibujos, se convirtió en un éxito inmediato, agotando edición tras edición. La dedicatoria del manuscrito, regalo de la Navidad de 1863, dice: «Felicidades para una niña muy querida». Hasta entonces, la amistad entre la pequeña y el poeta fotógrafo era muy intensa, llena de halagos, atenciones, paseos, juegos y pasatiempos. Pero algunos años después, Lewis Carroll y la familia Liddell se distancian, por motivos inconfesados, y sólo en 1891 la vuelve a ver, cuando habían pasado más de 25 años de la ruptura. Hasta ahora, únicamente se han publicado 12 de las numerosas fotografías que Carroll le realizó; la última corresponde a Alice como joven esposa, Miss. Reginald Hargreaves.

La diferencia entre ésta y las anteriores es notable. Aunque sigue siendo encantadora, su expresión ha cambiado sustancialmente. El miriñaque de señora no le sienta bien; sus brazos están extendidos, tiene las manos juntas, pero sus grandes ojos soñadores expresan una gran melancolía y miran hacia el vacío. Es una expresión de turbadora tristeza, algo insólito en una joven recién casada.

La teoría del amor.

La mayoría de las hipótesis apuntan a que Lewis Carroll estuvo profundamente enamorado de su musa y que fue correspondido, pero el decano de la Universidad de Oxford y padre de la adolescente rechazó la propuesta de matrimonio del poeta fotógrafo, obligó a su hija a quemar las cartas que le había enviado y le impuso una boda no querida.

En cuanto a Carroll, conservó una gran devoción por ella, aunque hasta su muerte, en 1898, conoció a otras niñas, las fotografió, escribió para ellas y les dedicó sus juegos. En su diario, dejó escrito: «Siempre tengo en el corazón la imagen de Alice, mi primera amiga niña, la que fue mi ideal durante tantos años. Desde entonces, he tenido decenas de amigas niñas, pero con ellas todo ha sido diferente».

Por su parte, Alice guardó un discreto silencio toda su vida, pero sin duda sabía que su admirador continuaba inspirándose en ella para algunos de sus relatos, obras de teatro o poemas. Hasta que otra menor lo seducía, se convertía en su preferida y la cámara comenzaba a atraparla en poses cuidadosamente preparadas. Entre los fotógrafos es habitual decir a veces: «La cámara la ama». Se refieren a una cara muy fotogénica; entonces, la lente se convierte en una prolongación de la mirada, y el profesional intenta poseer al objeto como sublimación del deseo amoroso. La fotografía tiene un aspecto erótico, de «mirón» que no escapa ni al retratista ni al sujeto. Freud diría que la cámara es fálica, un símbolo sexual.

Las imágenes infantiles de Lewis Carroll no tienen ninguna espontaneidad: el tímido profesor de matemáticas utilizaba toda clase de trucos y de embelesos para conseguir que las niñas posaran con gestos o expresiones insólitas, reflejo de cómo las veía, cómo las admiraba, cómo las fantaseaba. Por eso empleaba disfraces, quimonos, sombreros, lazos y raros vestidos, como usaba sus fábulas, historias y pasatiempos para seducirlas y conquistarlas. En ocasiones, tenía que inmortalizar a toda la familia para poder, finalmente, obtener el permiso de quedarse a solas con la niña. En realidad, no había por qué desconfiar de él. Su amor por las pequeñas era tan intenso que jamás hubiera permitido que nadie -ni siquiera él- les hiciera el menor daño o las forzara; se trataba de seducirlas para que disfrutaran de sus inmensas habilidades y de toda su ternura.

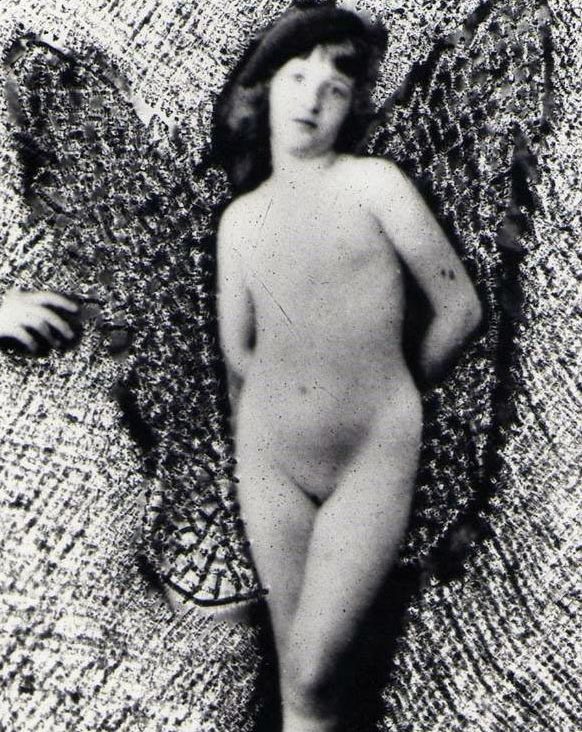

Desde su ruptura con la familia Liddell, vivía solo en una gran casa cuya planta superior estaba dedicada a estudio fotográfico, con todos aquellos elementos que podían satisfacer a sus modelos. En su última etapa (abandonó la cámara a los 48 años) se dedicó exclusivamente a fotografiar niñas desnudas. Sin duda, éste fue un acto de gran osadía para un presbítero en la Inglaterra victoriana. Casi todas estas imágenes fueron destruidas por las familias y por el sobrino y heredero del escritor; sólo existe una, algo desvaída, (la de Evelyn Hatch, del año 1879) y las referencias en el diario del autor.

Aunque en ninguna de las imágenes que se conservan y, posiblemente, tampoco en las destruidas, se encuentran claras referencias sexuales, sino eróticas, es indudable que Lewis Carroll supo descubrir en sus modelos a la futura mujer que le provocaba horror (abandonaba a las pequeñas en cuanto pasaban a la adolescencia). La intensa expresión de melancolía de sus retratadas puede interpretarse como un rechazo a abandonar el paraíso perdido de la infancia. Cuando hizo sus fotografías, Sigmund Freud no había nacido, ni la teoría de la sospecha que ha dominado la segunda parte del siglo XX. Pero sería una injusticia y una simpleza acusarlo de pedofilia (por lo demás, sólo se pueden juzgar los actos, no los deseos).

Fuente: http://www.elmundo.es/magazine/m87/textos/lewis1.html

litteranova.com Filosofía, ciencia, artes y saberes

litteranova.com Filosofía, ciencia, artes y saberes